next-order

다음 질서의 주인은 누구인가?

by modern promenader

미국의 질서

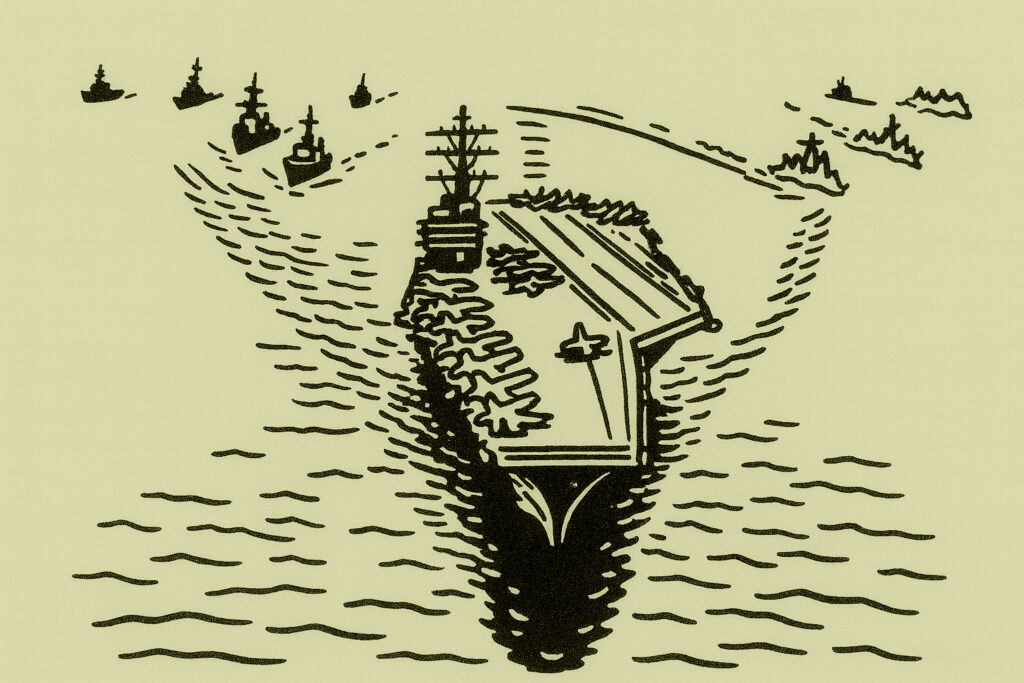

20세기 후반, 세계 경제는 미국이 주도한 해상·안보 질서 위에서 숨을 쉬었다. 미국 해군이 주요 해상 교통로를 관리하는 동안, 컨테이너선은 전쟁터가 아닌 항만과 공장을 오갔다. 그 바다 위에서 독일·일본·한국 같은 수출국들은 번영의 속도를 끌어올렸다. 이제 질문은 조금 달라졌다. “만약 미국이 이 길에서 한 발 비켜선다면, 세계는 어떤 방향으로 경사를 타기 시작할까?”

달러와 석유, 보이지 않는 기둥

브레튼우즈 체제는 한때 달러를 금에 고정하며 전후 통화 질서의 기준점을 만들었다. 금 태환이 끝난 뒤에도, 석유 가격과 결제가 달러에 묶인 ‘페트로달러’ 관행은 달러의 중력을 더 강하게 만들었다. 미국의 통화·금융 시스템은 각국이 에너지와 상품을 사고파는 공용 언어가 되었고, 달러는 한 나라의 화폐를 넘어 세계가 미국에 연결되는 방식 그 자체가 되었다. 우리는 이 구조를 자연스러운 공기처럼 들이마시면서도, 공기가 어디서 오는지는 좀처럼 묻지 않았다.

제국 같지만 제국이 아닌 나라

미국은 옛 유럽 제국처럼 식민지를 관리하며 조세를 걷는 방식을 택하지 않았다. 대신 자국 시장을 열고, 자본과 안보를 제공하며 동맹국을 체제 안으로 끌어들였다. 독일과 일본, 나아가 한국은 이 틀 안에서 수출 경제를 키우며 세계 시장의 전면으로 나왔다. 하지만 “함께 성장한 것처럼 보이는 관계”가 실제로는 누구에게 더 유리한 설계였는지, 그 질문은 늘 테이블 아래에 놓여 있었다. 선의와 이익은 언제든 서로의 옷을 바꿔 입을 수 있기 때문이다.

소련 붕괴 이후의 공백

1991년, 소련은 조용히 막을 내렸고, 미국은 더 이상 냉전식 전선을 유지할 이유를 잃은 듯 보였다. 그럼에도 관성은 거셌다. 클린턴 정부는 중국의 WTO 가입을 지지하며, 값싼 노동력과 거대한 시장을 세계 공급망 안으로 밀어 넣었다. 그 선택은 중국을 “세계의 공장”으로 만들었고, 동시에 미국과 다른 선진국의 일부 산업 기반에 천천히 균열을 냈다. 자유무역은 선물처럼 포장되었지만, 시간이 지날수록 되돌아온 것은 선물 상자에 섞여 들어온 부메랑에 더 가까웠다.

자급 가능한 자, 그렇지 못한 자

셰일 혁명은 미국을 에너지 수입에 의존하던 나라에서, 석유·가스를 순수출까지 하는 나라로 바꾸어 놓았다. 곡물까지 합치면, 미국은 바다가 조금 거칠어져도 곧장 숨이 막히지 않는 드문 국가다. 반대로 독일·일본·한국·대만·중국은 에너지·원자재·시장 대부분을 바다 건너에서 가져오고, 다시 바다를 통해 실어 보낸다. 세계화의 엔진이 느려지거나, 해상 무역에 마찰이 생기는 순간, 이들의 성장 모델은 곧바로 시험대 위에 올려진다.

지역의 새로운 맹주들

자유무역의 느슨해짐은 곧바로 자급과 지역 질서의 문제로 이어진다. 프랑스는 농업·에너지·군사력을 고루 가진 몇 안 되는 유럽 국가로, 유럽 안보와 산업 전략 논의에서 더 깊게 중심으로 들어오려 한다. 일본은 해상 전력과 기술력, 내수 시장을 바탕으로 동아시아 해상 질서를 지탱하는 축 가운데 하나가 되어가고 있다. 터키는 흑해·지중해·중동·유럽을 잇는 관문에 서서, 에너지와 물류가 교차하는 길목을 다시 움켜쥐려 한다. 미국의 역할이 조정되는 세계에서, 이런 ‘중간 강국’들은 더 이상 조연으로만 남을 수 없다. 그리고 이들이 무대 중앙에 얼마나 오래 설 수 있는지는, 결국 뒤에서 받쳐주는 인구의 체력에 달려 있다.

인구라는 보이지 않는 곡선

지역의 맹주를 자처하는 나라들에게 인구는 병력·소비·세수를 동시에 좌우하는 숨은 인프라다. 도시화와 교육, 주거 비용은 출산율을 끌어내리고, 한국과 중국은 세계에서 가장 빠른 속도로 늙어가는 사회가 되었다. 인구가 줄고 늙어갈수록, 군대를 유지하고 공장을 돌리고 내수 시장을 키우는 일은 점점 더 가팔라진다. 반대로 미국과 프랑스, 아르헨티나는 이민과 비교적 완만한 출산율 하락 덕분에, 인구 구조의 경사가 덜 급하다는 평가를 받는다. 숫자는 말이 없지만, 이 곡선 위에서 각 국가는 한 가지를 피할 수 없다. “우리는 앞으로 몇 명을 먹여 살리고, 몇 명에게 의지해야 하는가?”라는 질문이다.

미국 이후의 질문

미국이 주도한 자유무역 체제는 지난 70여 년간 ‘젊고 싸고 풍부한 노동력’을 찾아 세계를 순환하는 모델을 가능하게 했다. 그 모델이 흔들리는 지금, 세계는 다시 각자의 인구 구조와 내수의 크기를 들여다보며, 어디까지 바깥에 기대고 어디서부터 안으로 접어들 것인지 계산하기 시작했다. 더 이상 모든 나라가 동시에, 같은 속도로 성장할 수 있다는 낙관은 설 자리를 잃어가고 있다. 미국의 비중이 달라진 세계에서 성장은 점점 질문에 가까워진다. “줄어드는 사람, 늙어가는 사람, 떠나오는 사람들 사이에서, 어떤 나라가 다음 질서의 중심에 설 자격을 증명할 수 있는가?”

마치며: 다음 질서의 비용과 이익을, 누구와 어떻게 나눌 것인가?

세계는 다시 갈림길이 아니라, 여러 개의 좁은 오솔길 앞에 서 있다. 미국이 지켜온 해상·통화 질서는 예전만큼 단단하지 않지만, 완전히 사라진 것도 아니다. 그 사이에서 각 나라는 자급 능력, 인구 구조, 기술과 군사력, 그리고 어떤 동맹 위에 설 것인지 스스로에게 물어야 한다. 이 불안정은 공포만을 뜻하지 않는다. 제국의 그늘이 엷어질수록, “이제 누구의 책임으로, 어떤 위험을 감수하며 살아갈 것인가”라는 질문이 더 또렷해진다. 미국 없는 세계라기보다, 미국의 비중이 달라진 세계에서, 우리는 묻게 된다. “다음 질서의 비용과 이익을, 누구와 어떻게 나눌 것인가?”